介護保険料

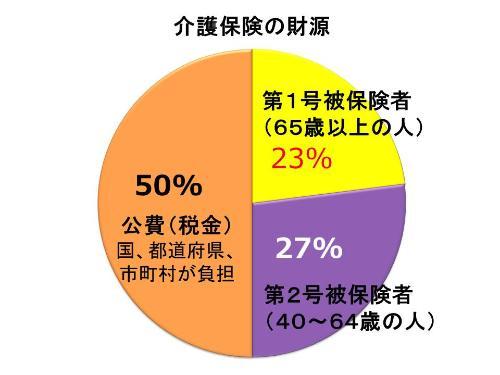

介護保険料は介護保険制度を支える大切な財源です。介護保険は、40歳以上の人の皆さん一人一人が納める介護保険料(65歳以上である第1号被保険者は全体の23パーセント、40歳~64歳の第2号被保険者は全体の27パーセント)と国や都道府県、市区町村が負担する公費(税金。全体の50パーセント)を財源として運営されています。

介護保険制度の財源の内訳表

第1号被保険者(65歳以上の人)

介護保険料

令和6年度~令和8年度の3年間は、表のとおり被保険者と世帯員の所得に応じて15段階の保険料に区分されています。詳しくは、第9期(R6~R8年度)介護保険料について(PDFファイル:411KB)をご覧ください。

| 所得 段階 |

対象となる人 | 保険料率 | 保険料額 (年額) |

|---|---|---|---|

| 第1段階 | 次のいずれかに該当する人

|

基準額×0.285 |

21,540円 |

| 第2段階 |

世帯全員が市民税非課税で、本人の前年の課税年金収入額+合計所得金額の合計が80.9万円を超え、120万円以下の人 |

基準額×0.385 |

29,100円 |

| 第3段階 |

世帯全員が市民税非課税で、本人の前年の課税年金収入額+合計所得金額の合計が120万円を超える人 |

基準額×0.635 |

48,000円 |

| 第4段階 |

世帯に市民税課税者がいる人で、本人が市民税非課税かつ本人の前年の課税年金収入額+合計所得金額の合計が80.9万円以下の人 |

基準額×0.9 |

68,040円 |

| 第5段階 |

世帯に市民税課税者がいる人で、本人が市民税非課税かつ本人の前年の課税年金収入額+合計所得金額の合計が80.9万円を超える人 |

基準額×1.0 |

75,600円 |

| 第6段階 |

本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の人 |

基準額×1.2 |

90,720円 |

| 第7段階 |

本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の人 |

基準額×1.3 |

98,280円 |

| 第8段階 |

本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の人 |

基準額×1.5 |

113,400円 |

| 第9段階 |

本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満の人 |

基準額×1.7 |

128,520円 |

| 第10段階 |

本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満の人 |

基準額×1.9 |

143,640円 |

| 第11段階 |

本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満の人 |

基準額×2.1 |

158,760円 |

| 第12段階 |

本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満の人 |

基準額×2.3 |

173,880円 |

| 第13段階 |

本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が720万円以上860万円未満の人 |

基準額×2.4 |

181,440円 |

| 第14段階 |

本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が860万円以上1000万円未満の人 |

基準額×2.5 |

189,000円 |

| 第15段階 |

本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が1000万円以上の人 |

基準額×2.6 |

196,560円 |

- 注意1...老齢福祉年金:明治44年(1911年)4月1月以前に生まれた人、または大正5年(1916年)4月1日以前に生まれた人で一定の要件を満たしている人が受けている年金です

- 注意2...課税年金収入額:課税となる老齢(退職)年金の収入額(障害年金、遺族年金は含まれません)

- 注意3...合計所得金額:年金や給与などの「収入」から必要経費の相当額を差し引いた金額で、各控除や繰越損失などを控除する前の金額です。さらに「長期譲渡所得および短期譲渡所得に係る特別控除額」を控除した額となります。第1~5段階については、合計所得金額から年金収入に係る雑所得を控除し、給与所得が含まれる場合は、給与所得から最大10万円を控除した額を用います。

- 注意4…第1・2・4・5段階の「対象者」の欄における「80.9万円」は、令和7年度(2025年度)からの適用となります(介護保険法施行令の一部改正による)。令和6年度(2024年度)は「80万円」と読み替えてください。

(参考)令和3年度~令和5年度の介護保険料は、令和3年度~令和5年度の介護保険料(Excelファイル:46KB)をご覧ください。

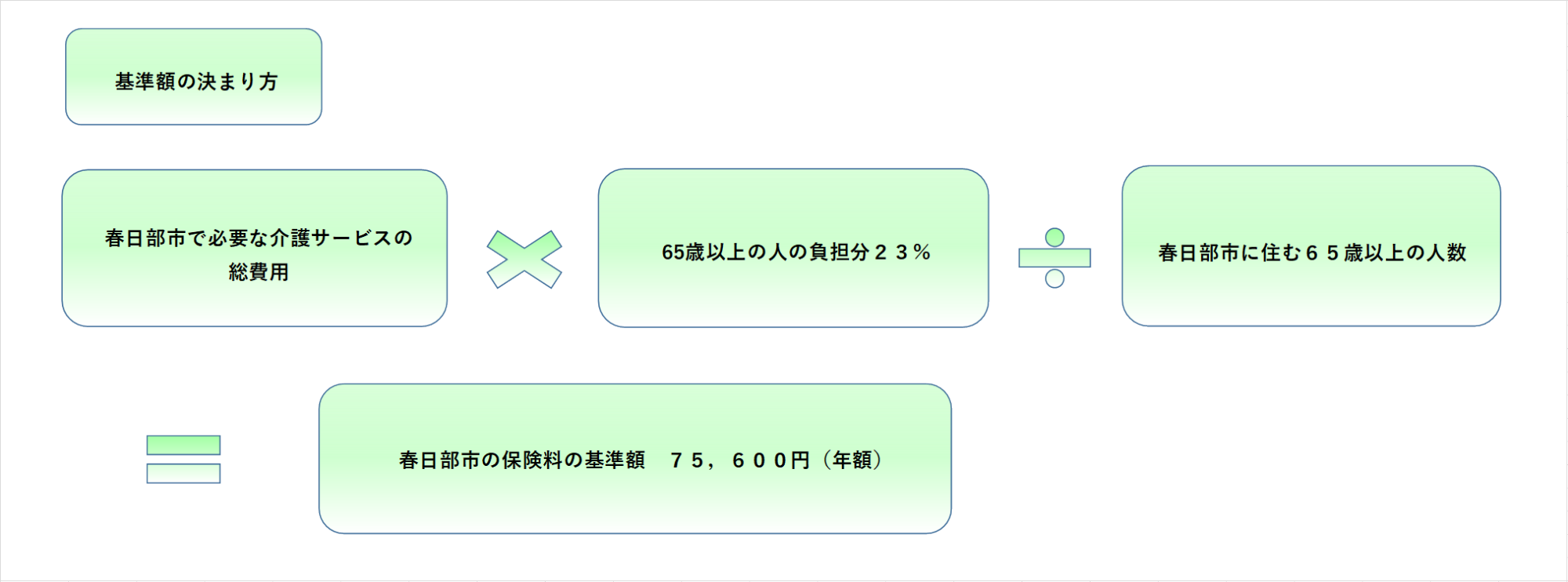

介護保険料の決まり方

65歳以上の人の介護保険料は、3年ごとに市区町村で策定する介護保険事業計画期間(第9期:令和6年度~令和8年度)で介護サービス費用(利用見込み量)がまかなえるよう算出された基準額をもとに決まります。春日部市の基準額は、春日部市で必要な介護サービスの総費用(利用見込み量)から65歳以上の人の負担分23パーセントを65歳以上の人数(推計人口)で割った金額になります。介護保険料は、この基準額をもとに、所得に応じて、15段階に分かれています。

保険料の基準額の算定式の表

介護保険料の納め方

老齢(退職)年金や遺族年金、障害年金が年額18万円以上の人の保険料は、特別徴収(年金からの天引き)です。

年金額が年額18万円未満の人、老齢福祉年金などの受給者、65歳到達者や転入者などは普通徴収(納入通知書または口座振替)です。

特別徴収の納期

4月・6月・8月・10月・12月・2月の年金からあらかじめ差し引きます。

前年度から継続して特別徴収の人は、次のとおり仮徴収と本徴収を行います。

- 仮徴収:4月・6月・8月は本年度の年間保険料額が確定していないため、前年度の2月の保険料額(仮の保険料額)と同額を納付します。8月の保険料額は変更の場合もあります

- 本徴収:10月・12月・2月は6月以降に確定する前年所得などをもとに、本年度の年間保険料額を算出し、そこから4月・6月・8月分を除いた金額を10月・12月・2月に分けて納付します

普通徴収の納期

7月・8月・9月・11月・12月・2月の月末(ただし12月は25日)

月末が土曜日・日曜日・祝日の場合は、その翌日となります。

普通徴収の介護保険料収納業務は、収納管理課で行います。

第2号被保険者(40歳以上64歳以下の人)

保険料の納め方

健康保険加入者

本人の収入に応じて、医療保険の保険料と一括して納めます。なお、保険料の半分は事業主負担です。また、第2号被保険者である健康保険の被扶養者は、原則保険料を納める必要はありませんが、加入している健康保険によってはお納めしていただく場合があります。詳しくは、各健康保険者にお問い合わせください。

国民健康保険加入者

所得割額と均等割額からなる介護保険分を医療保険分・後期高齢者支援金分と合わせて国民健康保険税として納めます。医療保険と同様に国庫負担の措置が講じられています。

介護保険料の減免・徴収猶予制度

第1号被保険者またはその世帯が災害などで損害を受け、保険料の全部または一部を支払うことができないと認められるときなどに、納付義務者の申請により保険料を減免または徴収猶予する制度です。

対象者

対象者は、介護保険条例で定める次のいずれかに該当する人です。

- 第1号被保険者またはその属する世帯の生計を主として維持する人が、震災、風水害、災害その他これらに類する災害により、住宅、家財、またはその他の財産について著しい損害を受けたこと

- 第1号被保険者またはその属する世帯の生計を主として維持する人が死亡したこと、またはその人が心身に重大な障がいを受け、もしくは長期間入院したことにより、その人の収入が著しく減少したこと

- 第1号被保険者またはその属する世帯の生計を主として維持する人の収入が、事業または業務の休廃止、事業における著しい損失、休業などにより著しく減少したこと

- 第1号被保険者またはその属する世帯の生計を主として維持する人の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害などによる農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと

- 前各号の規定に準ずると認められること

減免額

災害などの損害の程度に応じて、一部減額から全部免除まで

猶予期間

1年以内の期間

手続き

納期限までに、介護保険料減免・徴収猶予申請書を市へ提出してください。

審査後「介護保険料減免・徴収猶予決定通知書」を交付します。

申請書の提出窓口

- 減免申請書:市役所2階 介護保険課

- 徴収猶予申請書:市役所3階 収納管理課

この記事に関するお問い合わせ先

介護保険課 介護保険担当

所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1

電話(直通):048-796-8275

ファックス:048-733-0220

お問い合わせフォーム

更新日:2025年04月01日